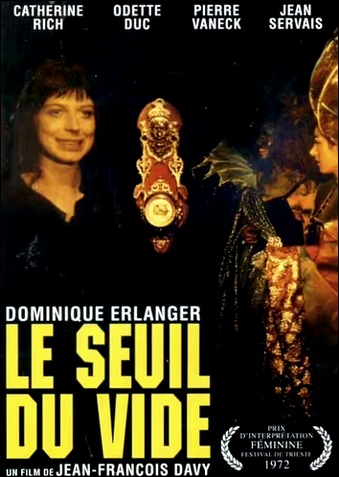

Le seuil du vide

Autres titres: Threshold of the void

Réal: Jean-François Davy

Année: 1972

Origine: France

Genre: Fantastique

Durée: 73mn

Acteurs: Dominique Erlanger, Odette Duc, Catherine Rich, Michel Lemoine, Jean Servais, Pierre Vaneck, Georgette Anys, Arlette Emmery, Claude Melki, Karine Jantet, Philippe Gasté, Jean Droze, Liza Braconnier, Adrien Forge, Yvon Lec, André Tomasi, Paul Pavel, Roger Lumont...

Résumé: Se retrouvant à la rue seule dans Paris Wanda une jeune artiste peintre accepte la proposition d'une vieille femme rencontrée à la gare. Elle lui loue une petite chambre à très bas prix à la seule condition qu'elle n'ouvre jamais la porte qui est fermée à clef. Un soir d'insomnie, la tentation est plus forte que tout. Wanda ouvre la porte interdite. Tout y est noir, la lumière est absorbée. L'endroit l'inspirant elle va prendre l'habitude d'y peindre ses toiles à la lumière d'un spot. Peu à peu Wanda commence à faire des cauchemars et a du mal à distinguer le rêve de la réalité. Tout bascule la nuit où un ami de la vielle femme l'invite à un bal masqué...

Si à juste raison on associe très régulièrement le nom de Jean-François Davy à l'univers de la pornographie française dont il fut un des dignes représentants dans les années 70 et 80 on oublie un peu trop souvent qu'avant de plonger dans le monde du X tricolore Davy toucha dés la fin des années précédente à d'autres genres dont le polar, le drame et la comédie sentimentale. En 1972 il fait une incursion dans le fantastique avec Le seuil du vide, un essai plutôt bien transformé qui en son temps fut salué par la critique.

Suite à une grosse déception amoureuse Wanda, une jeune artiste peintre strasbourgeoise,

débarque à Paris afin d'y tenter sa chance. L'ami de son frère, le Dr Liancourt, devait venir la chercher mais il n'est pas là. Wanda se retrouve seule, sans savoir où aller. Gare de l'Est elle fait la connaissance de Léonie, une vieille dame qui lui propose de lui louer à bas prix une petite chambre où vivait autrefois sa soeur décédée. Wanda accepte et se retrouve dans cette pièce triangulaire qui comprend une porte qu'elle ne doit sous aucun prétexte tenter d'ouvrir. Le lendemain Wanda réussit à voir le Dr Liancourt qui la trouvant fatiguée lui prescrit des vitamines. Dans le cabinet Wanda remarque un portrait d'une femme qui lui ressemble étrangement. Un soir d'insomnie Wanda intriguée par la fameuse porte essaie de l'ouvrir en

vain. C'est alors que la porte va s'ouvrir d'elle même. Derrière il y fait nuit noire, la lumière y est absorbée. Wanda va y installer un spot et commence à y peindre régulièrement. Le lieu l'inspire mais l'attire également irrésistiblement. Elle commence à faire des cauchemars dans lesquels elle voit sous un jour totalement différent Léonie, le Dr Liancourt et d'autres personnes inconnues mais aussi elle même. Sur la recommandation de Léonie Wanda va trouver le propriétaire d'une galerie d'arts qui accepte de lui acheter un de ses tableaux. Il l'invite à un bal masqué dans une étrange propriété où elle retrouve Léonie et le docteur. Droguée la jeune peintre sombre dans un monde de fantasmes où elle n'arrive plus à

distinguer rêve et réalité. Peu à peu elle devient folle et doit être internée...

Tiré du roman éponyme de André Ruellan Le seuil du vide prend pour thème l'autre monde, un sujet très souvent traité dans la littérature et le cinéma fantastique. Il n'y a donc rien de très original. Combien de portes donnant sur un autre univers les protagonistes de ce type de récit n'ont pas eu le droit d'ouvrir si ce n'est à leurs risques et périls? La porte de Davy n'est jamais que celle qui sépare le rêve, le fantasme et la réalité. En osant l'ouvrir la jeune héroïne franchit ce fameux seuil du vide et se retrouve plongée dans un monde étrange n'ayant dés lors de cesse de faire des allers-retours entre cette dimension interdite et la

réalité. Malgré la présence de cette porte frontière Le seuil du vide lorgne surtout et avant tout férocement du coté du Rosemary's baby de Roman Polanski. Impossible de ne pas faire un parallèle entre les deux films. Il y a tout d'abord les principaux personnages et le lieu même de l'action: une jeune femme fragile, esseulée, une vieille dame trop gentille et attentionnée, un bon docteur et un appartement lugubre. Autre similitude, les drogues que le médecin donne à Wanda, les visions/cauchemars dont elle est victime et bien entendu ce portrait accroché au mur qui est son parfait sosie. Wanda est bel et bien tombée dans un piège mais lequel et pourquoi. Ce n'est pas ici une insémination diabolique comme chez Roman

Polanski. Ne plus reste plus qu'à découvrir ce que ces gens attendent de la jeune peintre. Voilà peut-être où le bât blesse.

Trop occupé à travailler l'aspect onirique, surréaliste du récit, Davy dévoile un peu trop vite ses cartes et saborde par la même tout suspens. Contrairement à Polanski qui aimait troubler les pistes, perdre le spectateur comme Mia Farrow se perdait dans ses cauchemars sans jamais pouvoir distinguer le rêve du monde réel Davy révèle un peu vite que ce que vit la pauvre Wanda est bel et bien réel faisant ainsi perdre au film une part de sa force. Finalement la porte ne sert plus à grand chose si ce n'est d'excuse pour créer

quelques séquences surréalistes pour finalement orienter le récit vers l'épouvante. Mais il faut attendre pour cela les vingt-cinq dernière minutes, la chute de l'héroïne commençant la nuit du bal masqué. C'est là encore une erreur car Davy confirme là encore que la jeune femme n'est pas victime de son imagination mais la victime de gens mal intentionnés qui l'ont piégé. Ses visions, ses cauchemars aussi oniriques soient ils ne sont que le fruit d'une manipulation où se mélangent simplement ses propres peurs. Reste simplement à savoir ce que ces gens attendent d'elle ce qui n'est pas forcément difficile à deviner lorsqu'on connait ses classiques d'autant plus que Davy l'annonce assez explicitement lors d'une

scène où Wanda passe une fois de plus le seuil de la porte. Le seuil du vide ne fait jamais que reprendre un thème fort prisé dans l'univers fantastique: le refus de vieillir, la quête de l'éternité.

Outre le fait que la porte n'est guère utile et c'est fort dommage car elle aurait pu être source de moult énigmes fascinantes il faut reconnaitre que la réalisation de Davy est souvent maladroite. Ainsi les quarante cinq premières minutes sont trop lentes. Il ne se passe en effet pas grand chose et il peine visiblement à instaurer une certaine atmosphère de mystère. Le rythme est inégal, on attend quelque chose qui nous prendrait aux tripes, nous

saisirait à la gorge notamment lors des premières visites de l'autre monde. Il y a bien quelques étincelles mais le feu ne prend pas vraiment. Tout se précipite à la cinquantième minute ce qui est vraiment regrettable pour un film de 73 petites minutes. Du superbe bal masqué décadent en costumes d'époque à la descente aux enfers de Wanda Davy multiplie les effets choc à base de zooms déformants, de fumigènes, d'images psychédéliques inquiétantes (très tendance alors), de superpositions, de scènes de cauchemar aux réminiscences sataniques (on songe encore à Rosemary's baby) jusqu'à l'internement hystérique de la jeune fille. Davy joue au maximum la carte de la poésie morbide, du

surréalisme, donne beaucoup d'importance au visuel. Il faut avouer que cela fonctionne plutôt bien mais cela reste finalement un bel enrobage autour d'un récit qui manque de piquant.

L'interprétation n'est pas extraordinaire mais cependant correcte. Dominique Erlanger, l'épouse du réalisateur, n'est pas exceptionnelle mais reste convaincante dans le rôle de Wanda malgré un coté un peu théâtral (un peu à la Rollin). Elle est entourée de Odette Duc (Léonie) pas aussi inquiétante cependant que Ruth Gordon dans le film de Polanski, ce vieux routard et ami de longue date de Davy Michel Lemoine, le toujours très bon Pierre

Vaneck et Claude Melki l'acteur fétiche de Jean-Daniel Pollet, figure incontournable de la Nouvelle vague. A noter également l'intervention de Topor.

Le seuil du vide n'est certainement pas le petit chef d'oeuvre dont a parlé naguère la critique. Cela n'empêche pas le film de Davy d'être une petite réussite dans le monde du fantastique français souvent bien pauvre. Certes Le seuil du vide est assez inégal et ne parvient pas vraiment à instaurer une véritable atmosphère mais il faut reconnaitre que Davy avec en poche un budget plus que restreint s'est investi dans ce film du mieux qu'il a pu et a donné vie à une oeuvre joliment visuelle qui mérite que tout amateur de fantastique tricolore (ou non) s'y intéresse. C'est également une belle occasion de découvrir Jean-François Davy dans sa période pré-porno. A ranger aux cotés de Sérail de Eduardo De Gregorio.